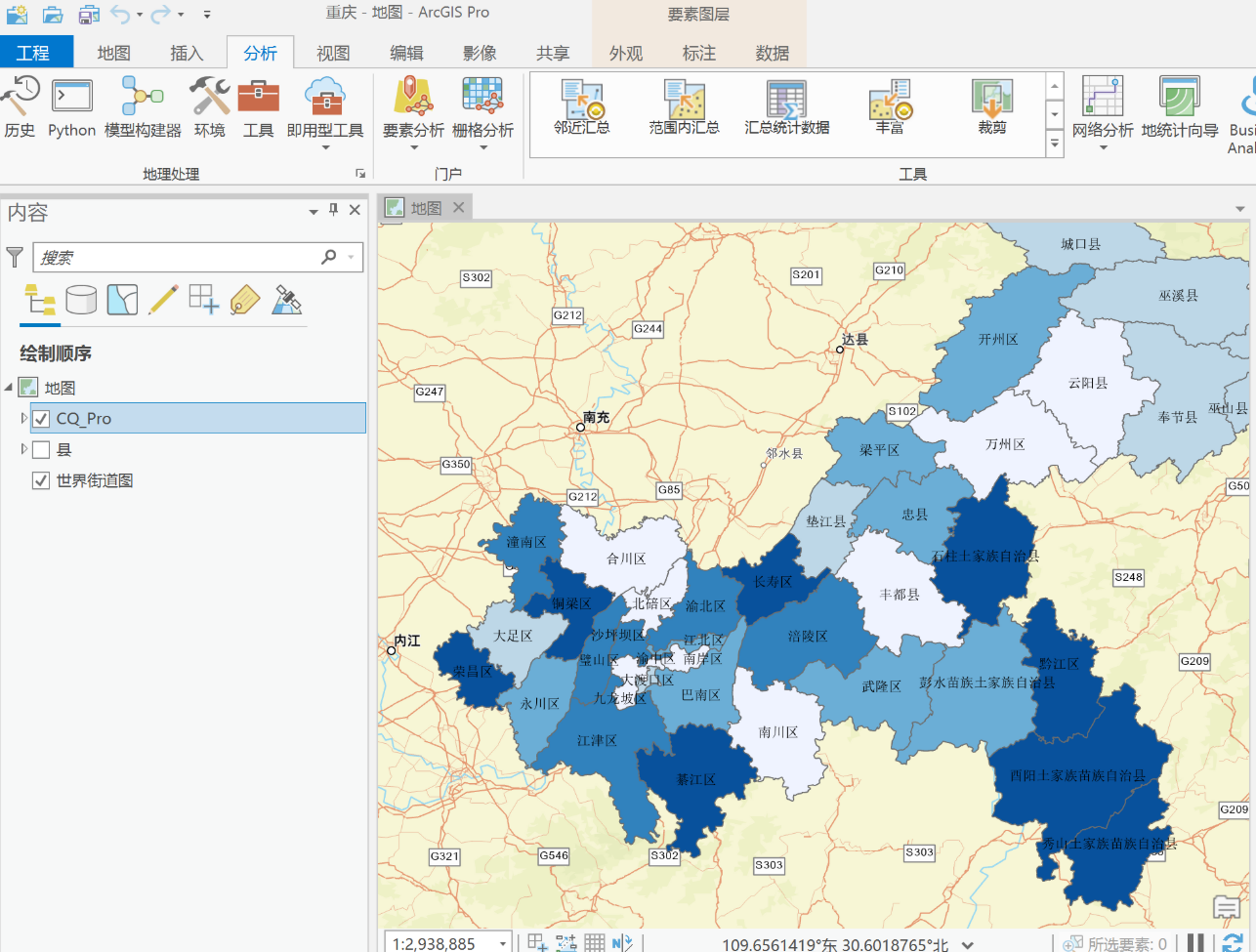

在使用ArcGIS进行空间统计与空间分析时,很多用户都会接触到“空间网格划分”和“空间自相关”这两个关键功能。无论是在做点密度分析、栅格计算还是区域聚类,网格大小的设定是否合理,直接影响结果的精度和有效性。而“空间自相关”分析(例如Global Moran's I),虽然计算结果直观地显示了空间聚集程度,但其统计意义和输出参数的解读对初学者来说并不简单。

一、ArcGIS空间网格大小无效的原因及解决方法

很多用户在使用ArcGIS中的“创建鱼网(Fishnet)”或“点聚类网格分析”时,会发现设置的网格大小不起作用,或工具运行后输出为空,甚至报错。这通常源于几个容易忽略的原因。

1、坐标系单位与网格大小单位不一致

如果你的图层采用的是地理坐标系(如WGS84),那么单位是“度”,而不是“米”或“千米”。如果你直接将网格大小设为100,ArcGIS会认为是100度,结果生成的网格过大,看不到数据覆盖。

解决方法:将图层投影到平面坐标系,如UTM或CGCS2000,这样单位就会变为米,网格大小设置才有意义。

2、网格大小远远不适配数据分布范围

当网格太小,ArcGIS可能因为数据太密集而运算失败;当网格太大,又可能导致所有要素只落入一个格子中,失去分析价值。

建议:根据研究区域范围进行估算,城区范围用100~500米网格较合理,县域范围可用1~5公里,国家级区域则建议10公里以上。

3、网格与数据没有空间重叠

如果数据点过于集中,或者网格的生成起点设置不正确,就可能造成生成的网格根本没覆盖数据区域。

解决方法:使用“最小外接矩形”工具获取数据覆盖范围,再据此手动设定网格起点和行列数。

4、缓存或图层未更新导致工具失效

ArcGIS有时会因为临时缓存或图层锁定,导致设置好的参数并未真正生效。

建议:清理临时文件夹、关闭图层重新加载,或重启软件后再运行工具。

二、ArcGIS空间自相关结果怎么看

“空间自相关”(Spatial Autocorrelation)是用于判断某种现象在空间上的聚集性与随机性的统计方法。ArcGIS中最常用的是Global Moran’s I工具,它能判断整个区域是否存在空间聚集。

1、Moran’s I值如何解读

这个指数的值在-1到+1之间。

值接近+1:表明相似值在空间中倾向于聚集出现(比如高值集中在一起)。

值接近-1:说明相似值分布得很分散(空间上呈离散或棋盘格状分布)。

值接近0:说明空间上是随机分布,没有聚集或离散趋势。

2、Z分数和P值怎么看

Z分数表示当前观察值与理论期望的偏离程度。Z分数越大,表示越显著偏离随机分布。

P值则是衡量这种结果出现的概率。如果P值小于0.05,就说明结果具有统计显著性,即不是“偶然的”。

3、输出报告中的图表信息

运行完成后,ArcGIS通常会自动打开一个HTML格式的报告,其中包含Moran's I值、Z分数、P值和空间随机分布模拟图。

图中的点云与红线比较,能直观地看出当前数据的自相关程度:点云越偏离中心线,聚集性越强。

4、注意分析前的数据预处理

为了让空间自相关分析结果更可靠,建议事先清理异常值、统一投影、剔除孤立点,并选择有意义的字段进行分析。

举例:分析“房价分布”时,应选择“房价”字段而不是“楼层数”;分析“犯罪密度”时,应选择单位面积案件数量,而不是总数。

三、如何判断网格和自相关分析是否适合你的数据

并不是所有空间数据都适合用网格分析和空间自相关。有些情况需要特别注意:

1、数据量太少或过于稀疏

点位只有几十个,做自相关可能毫无意义,Moran’s I值偏向随机。

2、空间分布本身不稳定或断裂

如城市中多个孤岛区域,无法形成连续聚集格局,建议用局部Moran’s I替代全局分析。

3、属性字段没有空间意义

比如身份证号、客户编号、订单号这类字段,并不适合做空间分析。需要选择有空间依赖的字段,比如价格、温度、事故率。

4、分析区域过大或跨坐标系

一个图层里同时包含多个国家或省份,坐标系统可能不一致,必须统一坐标系之后再分析。